2033 wird Nordhemmern 1000 Jahre alt. Nordhemmern wird als Hemmincburun 1033 in einem Dokument erwähnt.

Ein guter Anlass, auch mal über die natürlichen Grundlagen der Besiedlung von Hemmincburun nachzudenken. Bei diesen Fragen kommen wir zu ganz anderen Wissenschaften wie Paläontologie (Erdaltertum), Geologie, Geomorphologie (Oberflächenformen), Biologie, Petrografie (Steinkunde), Bodenkunde und viele Naturwissenschaften mehr.

Was war also vor 600 Millionen Jahren?

Auch Nordhemmern war Teil des Big Bang, des großen Urknalls vor 13.8 Milliarden Jahren, aus dem unser Universum entstanden ist. Materieklumpen unseres Sonnensystems bilden Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren. Auch die Erde.

Aber was liegt eigentlich unter unseren Füßen?

Was würden wir sehen, wenn es möglich wäre, bei Beissmanns 20 km in die Tiefe zu bohren? Tiefer geht nicht. Unterhalb von 20 km fänden wir nur flüssiges Magma.

Wie Geologie verstehen lernen?

Um Geologie zu verstehen, braucht man ein völlig anderes Zeitverständnis. Im menschlichen Maßstab ist die Erde stabil und starr. In geologischen Maßstäben bewegen sich Kontinente in 500 Mio Jahren über den halben Globus. Gesteine der Schollen werden angehoben, werden wieder abgebaut und lagern sich neu ab, um auf die nächste Hebung zu warten.

Kreislauf der Gesteine (Erosion und Sedimentation)

Das älteste Gestein, das durch Abkühlung entstanden und seitdem unverändert geblieben ist, ist 3500 Mio Jahre alt. Davon gibt es aber nicht mehr so viel. Gestein wird durch Wasser, Eis, Wind und Schwerkraft zersetzt, in Einzelteile zerlegt (von groben Findlingen bis hin zu ganz feinen Tonpartikeln), abtransportiert und neu als Sediment wieder abgelagert. Darüber lagern sich weitere Schichten ab und durch diesen Druck von oben entsteht erneut Gestein. Das heißt, dass es viel Material im Erdmantel gibt, das schon mehrmals diesen Kreislauf von Gesteinsbildung, Hebung an die Oberfläche, Abbau (Erosion), Ablagerung (Sedimentation) und erneute Gesteinsbildung durchlaufen hat.

Kreislauf der Gesteine (Magma)

Ein weiterer Kreislauf von Materie vollzieht sich zwischen Erdmantel und der Schicht mit flüssigem Magma darunter. Wird es nach unten gedrückt, wird das Gestein wieder flüssig. Auf der anderen Seite kommt von unten neues Magma nach oben. Entweder durch Vulkane durch Spalten, die sich über hunderte von Kilometern ziehen können.

Wie lange brauchen Gebirge, um sich auf- und wieder abzubauen?

Ein Gebirge braucht ca. 5 Mio Jahre, um sich aufzubauen. Lange halten sich Aufbau und Abbau (Erosion) in der Waage, wie zurzeit in den Alpen. Sobald die Kollisionskräfte erlahmen, baut sich ein Gebirge „schnell“ wieder ab. 1-2 Meter in 1000 Jahren, 2000 Meter in 1 Mio, 10.000 m in 5 Mio Jahren.

Bewegungen der Kontinentalschollen. Wie schnell bewegen sich Kontinente?

Nur ca. ein Drittel besteht aus Kontinentalschollen, der Rest ist Meeresboden. Die Schollen schwimmen auf dem flüssigen Magma und werden durch die Konvektionsströme des Magmas in ständiger Bewegung gehalten (Vergleichbar mit verschieden großen Fettaugen auf der Oberfläche einer Hühnersuppe, die auf dem heißen Herd steht. Die Fettaugen vereinigen sich und werden durch heißes Wasser, das von unten aufsteigt, auch wieder getrennt.). Die zurzeit sichtbarste Folge der Konvektionsströme ist das Auseinanderdriften von Südamerika und Afrika.

Und wo lag Nordhemmern vor 600 Mio Jahren?

Die Schollen können sich ca. 5 cm bis zu 20 cm (z.B. Indien) pro Jahr bewegen. Das sind 1 m in 20 Jahren, 1 km in 20.000 Jahren, 1000 km in 20 Mio Jahren. Nordhemmern ist in den letzten ca. 600 Mio Jahren 14.000 km über den Globus gewandert. Die Basis von Nordhemmern lag vor 600 Mio Jahren übrigens da, wo heute die Südspitze von Südamerika liegt!

Festland ist nicht gleich Scholle. Wie viel liegt unter Wasser?

Eine Kontinentalscholle ist nicht das, was wir Festland nennen. Je nach der Menge von Wasser auf der Erde (Die meiste Zeit der letzten 600 Mio Jahre waren die Pole der Erde eisfrei. Damit lagen größere Teile der Schollen unter Wasser als heute.) Der Teil der Schollen, der unter Wasser liegt, wird Schelf oder Sockel genannt. Da wir in einer Zwischenwarmzeit einer Eiszeit leben, liegt zurzeit relativ viel Erde über dem Wasser. Dass Nord- und Südpol mit Eis bedeckt ist, ist erdgeschichtlich eher die Ausnahme. In über 90 % der letzten 600 Mio Jahre waren die Pole eisfrei.

Wenn sich die Schollen bewegen, wo lag denn dann Nordhemmern vor 600 Mio Jahren?

Die Basis Norddeutschlands ist der Urkontinent Avalon.

Der ist vor ca. 700 Mio Jahren selbst aus Sedimenten gebildet worden.

Vor ca. 700 Mio Jahren waren alle Kontinentalschollen in einem einzigen riesigen Urkontinent vereinigt. Und der lag um den Südpol herum. Ur-Nordhemmern lag da, wo heute Feuerland liegt. Konvektionsströme im Magma trennen die Schollen voneinander und schieben sie in verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedene nördliche Richtungen über den Globus (So wie heute noch Südamerika sich von Afrika getrennt hat und beide Kontinente immer noch auseinanderdriften).

700-500 Mio Jahre

Die Schollen, die als erstes vom Verbund getrennt wurden, sind Laurentia (bildet heute einen wesentlichen Teil von Nordamerika) und Baltica (bildet das heutige Osteuropa).

Paläozoikum / Erdaltertum (540-245)

540 Mio Jahre

Kambrische Arten-Explosion. Nachdem vermutlich über 3000 Mio Jahre das Leben in Form von Einzellern vorherrscht, entstehen zunehmend Vielzeller, deren Artenvielfalt explosionsartig steigt.

500 Mio Jahre

Avalon, ein kleiner länglich geformter „Kontinental-Splitter“ wird getrennt und Richtung Norden geschoben. Gleichzeitig bewegen sich Laurentia und Baltika aufeinander zu.

430 – 420 Mio Jahre

Zunächst trifft Avalon (das heutige Norddeutschland) auf Baltika und „kurze“ Zeit später trifft Laurentia auf Baltika. Der Meeresboden zwischen den beiden Kontinenten wird zusammengeschoben und dann in die Höhe gepresst (Das erleben wir gerade mit den Alpen. Der Meeresboden zwischen der afrikanischen und ureuropäischen Scholle wurde zusammengeschoben und wird noch heute in die Höhe gehoben). Denn Irgendwo muss die Masse ja hin. Ein riesiges Gebirge entsteht: Das Kaledonische Gebirge wird aufgetürmt. Das Gebirge vermutlich höher als die Alpen heute, liegt nordwestlich von Ur-Nordhemmern, das zur neuen Scholle gehört, aber größtenteils unter Wasser liegt.

420 – 360 Mio Jahre

Die Erosion trägt das Gebirge ab und lagert Sedimente im Schelf ab, die als Silur- und Devonschichten bekannt sind. Bei uns liegen diese Schichten tief unter uns in der Erde (Im rheinischen Schiefergebirge sind diese Schichten nach oben gepresst und später freigelegt worden). Das, was von diesem Gebirge als Rumpf übriggeblieben ist, ist u.a. Norwegen/Skandinavien.

360- 320 Mio Jahre

Während sich das kaledonische Gebirge weiter einebnet, kommt von Süden die nächste Scholle auf Ur-Nordhemmern zu. Es ist das heutige Spanien, Frankreich, Süddeutschland und der Balkan, der mit Nordeuropa kollidiert. Wiederum wird der Meeresboden dazwischen zusammengeschoben und aufgetürmt. Das Variskische Gebirge entsteht. Dieses Gebirge liegt südlich und südöstlich von

Ur-Nordhemmern, das aber immer noch größtenteils unter Wasser im Kontinentalschelf liegt.

320 – 200 Mio Jahre

Auch dieses Gebirge wird durch Erosion abgebaut und durch Flüsse in das nördliche Vorland geschwemmt. Es entstehen die Karbon-, Perm-, Trias- und Jura-Schichten. Das Rumpfgebirge, das vom variskischen Gebirge übriggeblieben ist, ist das rheinischen Schiefergebirge. Das nördliche Deutschland liegt in einem Trog zwischen den Varisziden und dem Rumpf des kaledonischen Gebirges und nimmt Schicht um Schicht an Sedimenten mit zum Teil erheblichen Mächtigkeiten zu.

Bis 290 Mio Jahre

Im Karbon lag unsere Scholle im tropischen Klimagürtel auf Äquator-Höhe mit entsprechend hohem Pflanzenwachstum. Aus den Pflanzenresten sind die riesigen Kohleschichten entstanden, dem das Ruhrgebiet seine Entstehung verdankt.

Nördlich der Varisziden liegt ein Kontinentalschelf, der je nach Wasserhöhe und Hebung und Senkung des Gebirges mal von Wasser oder von Sand bedeckt wird oder Unmengen von Pflanzenmaterial produziert und sich als Boden ablagert. Pflanzenrestschichten wechseln sich mit Meeressandschichten ab. Aus Pflanzen bildet sich Torf, daraus Braunkohle, dann die Steinkohle. Daher kommt der Name Karbon. (Carbo (lat.) = Kohle)

290 – 240 Mio Jahre (Perm)

Ureuropa bewegt sich weiter nördlich in die jetzige Sahara-Zone. Die Sedimente sind rötlich und sandig. Diese erste Phase des Perm wird Rotliegendes genannt. Die zweite Phase heißt Zechstein. Die Hitze lässt viel Wasser verdunsten und hinterlässt, da wo vorher lokale Flachlandseen waren, Salzablagerungen (z.B. die Salzstollen bei Gorleben oder an der Asse).

Wie genau die Porta Westfalica entstanden ist (in der Elstereiszeit vor ca. 0,7 bis 0,5 Mio Jahre), ist nicht abschließend gesichert. Aber da man unterhalb der Porta auch in 55 m Tiefe noch kein Gestein, sondern nur Eiszeit- und Wesersedimente gefunden hat, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass unterhalb der Porta ein Salzdom lag. Denn wenn durch Druck von außen Risse in den Schichten darüber entstehen und Grundwasser eindringt, wird das Salz im Wasser gelöst und abgebaut und die Schichten darüber fallen in sich zusammen.

Mesozoikum / Erdmittelalter

240-204 Mio Jahre (Trias)

Ur-Nordhemmern bewegt sich vom Wüstenklima (Buntsandsteine sind die typischen Sedimente) weiter in Richtung Norden mit zunehmendem Halbwüstenklima. Die Norddeutsche Ebene wird immer häufiger im Wechsel trockengelegt und dann wieder überspült (Muschelkalk bildet sich).

204 – 135 Mio Jahre (Jura)

Ur-Europa wandert in gemäßigte Klimazonen. Ist das Festland nah, lagern sich Sande ab (der harte Portasandstein ist ein Beispiel dafür). Noch etwas später wurden Schichten gebildet, die noch härter sind und die heute den Wiehengebirgskamm bilden, den wir von fast jeder Stelle in Nordhemmern sehen können. Weiter vom Festland entfernt lagern sich die kleineren Schwebeteilchen ab. Daraus entsteht der spätere Tonstein, der dann durch Druck zu Tonschiefer gepresst wird.

135 – 66 Mio Jahre (Kreide)

Die Sedimente, die sich nun ablagern, werden der Kreidezeit zugerechnet. Die Trennungen der Erdzeitalter folgen bestimmten Leitfossilien, die sich im Jurameer finden lassen, aber in den Kreideschichten nicht mehr. Dinosaurierspuren aus dieser Zeit lassen sich in Obernkirchen, Münchehagen und Barkhausen finden. Mit Ende der Kreidezeit lassen sich so z.B. keine Dinosaurier mehr finden.

Wie entstand das Wiehengebirge?

Was aber vor ca. 100 Mio Jahren beginnt, ist die alpidische Faltung. Afrika stößt auf Europa. Zur Vorhut Afrikas als Teil des Schelfs gehört Italien und die Adria. An der Nahtlinie steigen die Alpen in die Höhe. Aber nicht nur das. Die gesamte Scholle zwischen den Alpen und Norwegen (kaledonisches Rumpfgebirge) gerät unter Druck und der gesamte Rumpf des variskischen Gebirges wird emporgehoben. Das rheinische Schiefergebirge ist das Ergebnis. Zwischen dem Schiefergebirge (Wuppertal) und Norwegen liegen die Schichten recht stabil übereinander. Der Druck muss aber irgendwohin. Das heißt, die Schichten müssen sich irgendwo nach unten und nach oben biegen. Das passiert an einer Stelle, an der zum Beispiel in der Tiefe sowieso schon ein „Masseklumpen“

(z.B. Avalon) vorliegt. (Wird auf einen Holzlatten Druck ausgeübt, gibt er an Schwächezonen, wie zum Beispiel Astlöcher, nach) Dieses „niedersächsische Tektogen“, das vom Osning/Teutoburger Wald bis zum Wiehengebirge reicht, ist das Sollbruchgebiet, das sich nach oben gebogen hat, um dem Druck nachzugeben.

So erhebt sich heute der Teutoburger Wald, wenn man von Süden kommt und das Wiehengebirge, wenn man von Norden kommt.

Die Kämme an der Nord- (Wiehen) und Südkante (Osning) bilden die harten Juraschichten, die weichen Kreideschichten darüber und die weichen Schichten unterhalb des Jura wurden abgetragen und haben eine abwechslungsreiche Hügellandschaft geschaffen.

Neozoikum / Erdneuzeit

66- 2,4. Mio Jahre (Tertiär)

Die alpidische Faltung hält an, auch wenn sie sich langsam abschwächt. Sie hatte vor 20 Mio Jahren ihren Höhepunkt. Die Faltung hat Ur-Nordhemmern weiter in die Höhe gehoben. Meeresvorstöße kommen weiter vor, aber werden weniger und erreichen uns nicht mehr. Tertiärschichten gibt es daher kaum oder sind schon längst wieder abgetragen worden.

2,4 Mio Jahre (Quartär)

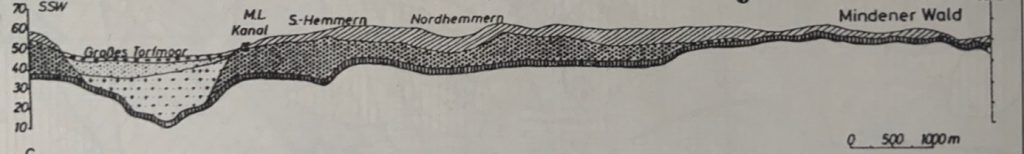

Damit haben wir die Quartärbasis erreicht. Die Quartärbasis ist das feste Gestein, das unter uns liegt, über dem sich alles abgelagert hat, was in den letzten 2,4 Mio Jahren durch die Eiszeitgletscher, durch die Ströme der Schmelzwasser im Vorfeld dieser Gletscher, durch die Weser und durch die Winde in Form von Löss hier angeliefert wurde.

Die Quartärbasis ist alles andere als eben. Ganz im Süden (links, Höhe Unterlübbe) liegen, wie in Süd- und Nordhemmern, über 20 m Kiese und Sande). In der Bastausenke liegt die Basis auf Höhe von nur 15 m über Normalnull. Die Bastauniederung liegt auf ca. 45 m über Normalnull. Da ist es 30 m sandig-kiesige Rinnenverfüllung aus der Saaleeiszeit.

Zwischen der ältesten Eiszeit (Elster-Eiszeit, 0,4 – 0,32 Mio Jahre) und der 2. Eiszeit (Saale) wurde das Wiehengebirgsvorland mit sandig-kiesigen Flusssedimenten (Mittelterrassen-Sedimente) ausgefüllt. (In Südhemmern ca. 20 m stark, in Nordhemmern immer noch über 10 m mächtig.) In der Saaleeiszeit haben die Gletscher aus dem Norden eine Grundmoräne darüber geschoben. Im Mindener Wald sind es zum Teil nur 2 m bis zu den Tonschiefern aus der Kreidezeit. Da liegt dann auch die Ziegelei, die mit den Tonen dieser Schichten Ziegelsteine hergestellt hat.

Würden wir in Nordhemmern 15 m nach unten graben, würden wir nicht etwa Gesteine aus Schweden finden, sondern Kiesel und Sande, die aus dem Süden kommen, Material aus Hessen und Thüringen.

Wie kann das sein?

Als das Saaleeis zurückging, floss die Weser durch die Porta zunächst von Osten nach Westen nördlich des Wiehengebirges nach Osnabrück – durch die jetzige Bastauniederung. Was die enorme Breite der Niederung erklärt. Das Eis hat den heutigen Verlauf nach Norden erst später frei gegeben.

Dazu mehr… später …