Aus Dorfheimat Nordhemmern, Wilhelm Helling, 1987

Auf Grund der Erkenntnisse der Altertumskunde war Nordhemmern erstmals nach dem Verschwinden der Gletscher in der mittleren Steinzeit von Menschen bewohnt. Mag diese Theorie zutreffen oder nicht, die auf dem „,Hahnenhügel“ ausgegrabenen Urnen, Knochenreste, Schmuckstücke und Waffen lassen auf eine alte, historische Stätte schließen.

Die ersten gut erhaltenen, mit Asche und Knochenresten gefüllten Urnen, die z.T. mit Henkeln und Verzierungen versehen waren, fand man bei Ebnungsarbeiten auf dem Grundstück des Bauern Thielking, Nr. 14. Die Gefäße erhielt das Mindener Museum. Damals weilten namhafte Heimatforscher an der Fundstelle, so der Museumsleiter Matthey, Minden; Dr. Stieren, Münster und Professor Langewiesche, Bünde.

Später gruben auf dem Grundstück des Landwirtes Brinkmann, Nr. 56, Erwerbslose bei Ebnungsarbeiten weitere 15 Urnen aus. Vier von diesen hatten kleine Beigefäße, die oben auf der Asche lagen. In zwei Urnen stellte man Teile von Schmuckstücken sicher. Es handelte sich um Reste von Gewandnadeln.

In ihrer Form, Größe und den Verzierungen glichen sich die Fundstücke nicht. Besonders auffällig war eine große, flache schüsselförmige Urne. Während bei der Lage der Grabstätten auf dem Thielkingschen Gelände eine gewisse Regelmäßigkeit zu beobachten war, lagen die Urnen auf dem Grundstück von Brinkmann in Abständen von drei und mehr Metern voneinander entfernt. Die Wissenschaftler gaben das Alter der Urnen mit etwa 3000 Jahren an. Sie stammen demnach aus der Bronzezeit.

Leider gingen bei den Arbeiten einige Urnen zu Bruch. Insgesamt wurden über fünfzig Urnen zutage gefördert. Diese hohe Zahl läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß Nordhemmern eine frühe germanische Siedlung gewesen sein muss.

Um den etwa zwei Morgen großen Teil des Brinkmannschen Grundstückes zu sichern und vor Zugriffen Unbefugter zu bewahren, stellten die Behörden im Einverständnis mit dem Besitzer den Hügel unter Heimatschutz. In einem Schreiben des Verwaltungsrates Dr. Lange, Bielefeld, heißt es:

Auf dem Hahnenhügel in Nordhemmern liegt in einer Sandgrube ein zur Hälfte angeschnittenes Hügelgrab, dessen Alter noch nicht bekannt ist. Um so besser sind aber die Bodenbildungen im und unter dem Hügel erkennbar. Sie waren übrigens der Gegenstand einer eingehenden Besichtigung und Diskussion durch das internationale Symposion, das im September d.Js. von der Bundesanstalt für Vegetationskartierung in Stolzenau über das Thema Pflanzensoziologie und Bodenkunde veranstaltet wurde.

Auf einem Ortstein einer Heide, die durch menschliche Zerstörung eines Eichen-Birkenwaldes hervorgegangen ist, wurde ein gewaltiger Scheiterhaufen errichtet und verbrannt. Darüber wurde das Hügelgrab aufgewölbt. Dieses trug später wieder Eichen-Birkenwald, der abermals zur Heide degradiert wurde, die neuen Ortstein bildete. Diese Heide ist jetzt im Begriff, sich wieder in Eichen-Birkenwald zu verwandeln.

Der unterste Ortstein über dem Grabe selbst ist durch das Feuer wegqeschwelt worden. Das Grab liegt auf einer naturlichen Anhöhe. Ringsum ist das Gelände etwas tiefer und hat hier natürliche Heide getragen, wie an ihrem Bodenprofil deutlich erkennbar ist. Sowohl ihr Ortstein als auch ihr Unterboden unterscheiden sich grundlegend von dem einer Heide, die aus Eichenwald durch menschliche Tätigkeit erzeugt wurde. In unmittelbarer Nähe des Grabes in derselben Sandgrube sind z.Zt. außerdem das Bodenprofil eines Weges und eines zweiten Brandplatzes aufgeschlossen. Das Ganze verdient sowohl aus urgeschichtlichen als auch aus bodenkundlich-pflanzensoziologischen Gesichtspunkten unbedingt erhalten zu werden, damit die hier vorkommenden, z.T. durch den Menschen abgeänderten Naturerscheinungen im Boden auch in späteren Zeiten noch demonstriert und vor allem mit neuen noch unbekannten Methoden untersucht werden können. Ich erlaube mir daher ergebenst anzuregen, daß dieses Gebiet unter Naturschutz gestellt werden möge.

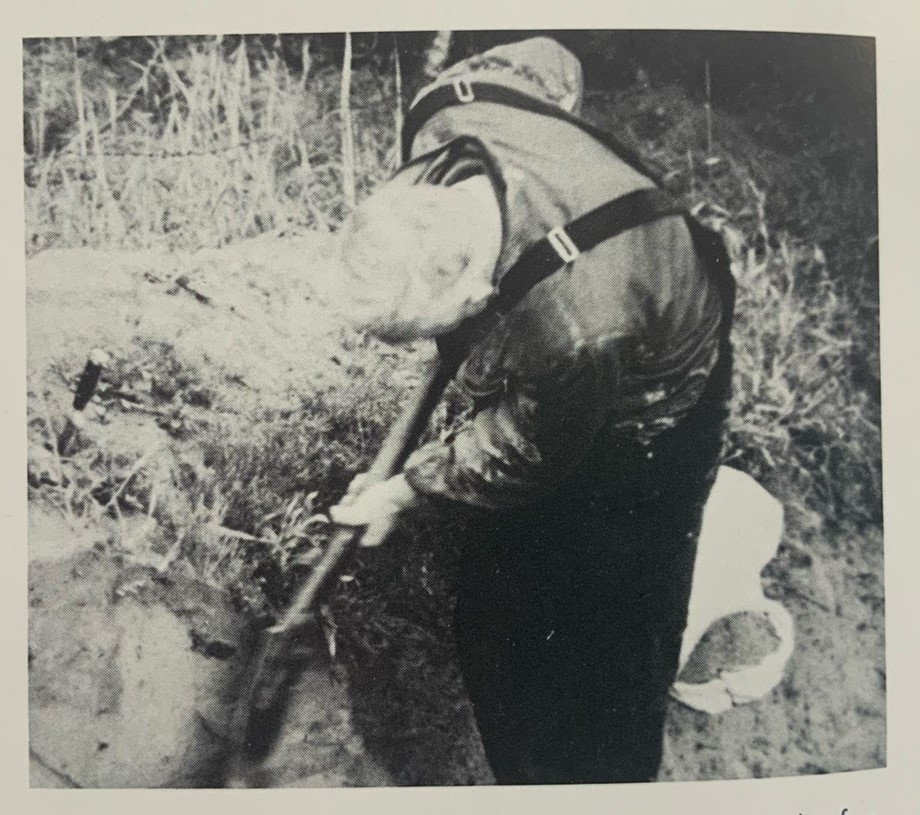

Die bedeutendsten Pflanzensoziolgen und Bodenforscher Europas besichtigten mit Professor Dr. M. Berger, Professor Dr. Braun-Blanquet, beide von der Universität Montpellier und Professor Dr. Tüxen von der Bundesanstalt für Vegetationskartierung in Stolzenau das freigelegte Hügelgräberfeld in Nordhemmern. Das Bild zeigt Prof. Dr. Tüxen bei der Forschungsarbeit.