Neuzeit 1: Fürstentum

Aus Dorfheimat Nordhemmern von Wilhelm Helling

Fürstentums Minden (1648-1806)

Der 30jährige Krieg brachte unseren Altvorderen viel Schaden. Hinzu kam ein erneuter Einfall der Franzosen im Jahre 1679, der die Not der Nordhemmer Bewohner weiter steigerte. Die Kämpfe des Großen Kurfürsten mit Ludwig XIV. hinterließen auch hier ihre Spuren. Die Menschen flohen ins Hannöversche und im Dorf raubten und brandschatzten die damaligen Feinde. Im Hartumer Kirchenbuch, das von 1661 datiert und wohl rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurde, ist folgendes nachzulesen: „, 16. Juny 1679. Hier fenget sich an das exilium bei der französ. Invasion bis den 27. Juli. Gleich darauf heißt eine andere Eintragung: „den 22. July 1679. Johann v. Bähren, Höltzer auf dem Deterskamp, hat ein Kind in Lavelsloh taufen lassen. “ Die Bewohner Nordhemmerns sind also nach Lavelsloh geflüchtet und haben dort im Exil auch ihre Kinder zur Taute gebracht.

Hagelschlag in Hemmincberen

Im folgenden Jahre, am 14. Juni 1680, vernichtete ein schwerer Hagelschlag die Früchte des Feldes. Damals gedachten unsere Vorfahren des furchtbaren Tages mit einer besonderen Feier. In der alten Kirchenmatrikel von 1733 bemerkte der damalige Hartumer Pastor Kaspar Stegmann: „Der Hagelfeiertag wird als Bußtag gefeiert. Mit der Zeit aber gerieten Not und Gelöbnis unserer Väter in Vergessenheit. Man ließ den Hagelfeiertag wieder fallen, bis dann am 9. Juli 1844 unsere Gegend wiederum von einem Hagelschlag heimgesucht wurde. Da entsann sich die Bevölkerung aufs neue ihrer Bitt- und Dankespflicht gegen Gott und der frommen Überlieferung ihrer Väter und bestimmte, den ersten Montag nach dem Pfingstfest als Hagelfeiertag mit Gottesdienst und Arbeitsruhe zu begehen. Doch noch einmal sah die Gemeinde Hartum, die anderen Dörfer blieben verschont, ihre Feld- und Gartenfrüchte den Hagelgeschossen zum Opfer fallen. Es war am ersten Trinitatissonntag des Jahres 1891, also vom Tage vor der Hagelfeier. Ein starker Gewittersturm warf hierbei ein auf einem Kartoffelacker aufgebautes Tanzzelt um. Am folgenden Tage hielt Pastor Pape vor seiner Gemeinde eine tiefernste Bußpredigt: „Bewahre uns, Herr Gott, vor Dürre, Hagelschlag und Teuerung“, war das Gebet der feiernden Gemeinde.

Die Nordhemmer Ortsteile

Nach dem Hartumer Kirchenbuch läßt sich das Gesicht unserer Gemeinde einigermaßen erkennen. Wenn es auch nur Eintragungen von Kindtaufen, Verehelichungen und Beerdigungen sind, so finden wir doch viele Namen und manche Orts-bezeichnungen, die wir heute noch kennen. Schon damals um 1660 gab es die Ortsteile

„Deterskamp“

„Tielingshorst“

„Landwehr“

„Steinweg‘

„Bockhorst“

„Osterholz‘

„Westerholz

„Specken“

sowie auch den „,Hahnenhügel“

.

Die Hofnamen

Der meistgenannte Familienname ist von Bähren auf dem Deterskamp. Nach Meinung alter Leute soll dieser Name von der Stätte Nr. 24 stammen. Es gibt auch die Geschichte von Rittern, die früher in Nordhemmern ihren Wohnsitz gehabt haben sollen und deren Nachkommen vielleicht die heutigen von Behren sind. Da es mit der Zeit mehrere von Behren gab, legten sie sich, um Verwechslungen zu vermeiden, Beinamen zu. Und so finden wir solche wie Bliefdernicht („Hei blieft dor nicht“, sagten die Leute, als er in der einsamen Heide ansiedelte), Striethorst, Bischoff, Schwäber, Höltzer, Ruhr, Freeke, Wiesemeyer und von Bähren in Ohlschen Hause. Andere Namen sind: Rohlfing-Beißmann, Rohlfing-Lieftier, Rohlfing durch Landwehr, später Rohlfing in der Landwehr und um 1770 Rohlfing-Landers (Nr. 22), Schmehs-Hoberg, Rehorst, Reimler, Borcherding-Albers, Sandmeier, Grannemann, Wefer, Süttmeyer, Ostenkröger, Horstmann, Schwiesen u.a. Namen und Beinamen wählte man in vielen Fällen nach Art und Lage der Höfe. Nach späteren Berichten soll der Name von Behren von einem verwundeten Söldner, der im 30jährigen Kriege auf dem Hof lag und dort dann blieb stammen. Dieser Soldat kam aus der Gegend von Großbeeren bei Berlin. Daraus wurde von Beeren bzw. später von Behren.

Von Wölfen, Zugbrücken und Wassergräben bei Schroten im Westerholz

Einer der ältesten Höfe wird die Stätte Nr. 32 im Westerholz bzw. Specken sein. Diese Besitzung, deren Gebäude bereits dreimal den Platz wechselten und früher weiter westlich in den Wiesen standen, war zum Schutz gegen Feinde und Wölfe mit einem Wassergraben umgeben. Aus dieser Zeit wird ein aufregendes Erlebnis erzählt. Der Hofbesitzer brachte zu seinem im Wolfhagen bei der Grefte liegenden Grundstück ein Fuder Mist mit seinen drei Pferden; voraufgespannt ein Fuchshengst. Eben ist dieser Wagen geleert, als aus dem nahen Walde ein Rudel Wölfe hervorbricht. Schnell bindet der Bauer den Hengst lose an eine Hecke, springt auf den Wagen und jagt im schnellsten Galopp seinem Hofe zu. Die Wölfe stürzen sich indessen auf den Hengst, der sich tapfer zur Wehr setzt. Bald hat er sich losgerissen und rast nun hinter dem Gespann her, verfolgt von den zähnefletschenden Wölfen. Soeben ist der Bauer über die Zugbrücke gefahren, da hat auch der Hengst ihn eingeholt. Man reißt die Brücke hoch und läßt die heulenden Wölfe draußen vor dem Wassergraben stehen. – Diese Geschichte wurde früher gern an den Spinneabenden erzählt. Wer sie glauben will, mag seine Freude daran haben.

Die erste Schule in Nordhemmern

Mit der Zeit nahm in Nordhemmern die Bevölkerung zu. Eine neue Schule wurde im Jahre 1653 errichtet. Der erste Lehrer, der erwähnt wird, hieß Hausbalcke. In der damaligen Zeit besuchten die Kinder vornehmlich im Winter die Schule. Gelehrt wurden die fünf Hauptstücke, Bibelsprüche, Lieder und etwas Kopfrechnen und Schreiben. Das Gehalt des Lehrers bestand mehr aus Naturalien als aus Geld. Für seine Kirchendienste erhielt er von den einzelnen Höfen Roggengarben. Im Winter 1774 erfror des nachts auf dem Wege nach Lavelsloh der Lehrer Nagel (infolge schlechter Ernährung durch das Umessen?). Die Bevölkerung muß trotzdem mit der Lehrer- wie auch mit der Pastorenfamilie ein gutes Verhältnis gehabt haben, denn man findet im Hartumer Kirchenbuch des öfteren, daß der Lehrer, seine Frau oder auch die Frau des Pfarrers bei den Kindern Pate standen.

Brände in Nordhemmern

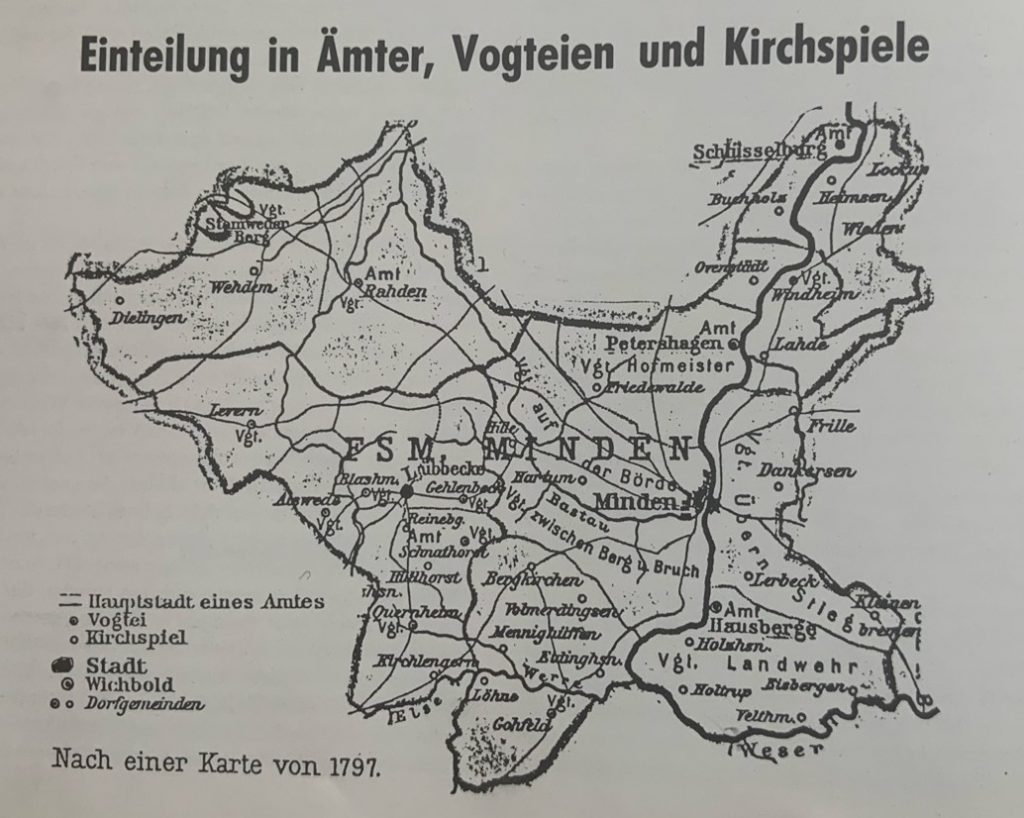

1712 brannten in Nordhemmern nicht weniger als 19 Bauernhöfe ab. Um die Wende des 18. Jahrhunderts (1801) zählte die Bauernschaft Nordhemmern 66 Hausnummern mit 641 Einwohnern.1805 wird von hohen Kornpreisen berichtet. Für die „arme Bevölkerung kam Mehl zu wohlfeilen Preisen“ auf den Markt.An Stelle der bischöflichen, später schwedischen Kanzlei, wurde als Zentralbehörde eine Regierung gebildet. Oberster Beamter wurde ein Statthalter, der dem hohen Adel angehörte. – Vor die Regierung gehörten auch alle schweren Fälle der Kriminal- und Zivilgerichtsbarkeit. Die Staatseinnahmen setzten sich aus Domänialgefällen, den Erträgen der Regalien und den Steuer zusammen. Für Domänen- und Steuerangelegenheiten wurden besondere Behörden gebildet, die Amtskammer und das Kommissariat. Aus der Karte ist zu entnehmen. daß die Bauernschaft Nordhemmern zum Fürstentum Minden und zur Vogtei auf der Börde gehörte.