Die Geschichte der Kapelle Nordhemmern. Ein Beitrag von Pfarrer Helmut Niedermeier a.D. und Pfarrer Christian Havemann anlässlich der Nordhemmer-Vorträge.

Das Gebiet des heutigen Nordhemmern wurde vermutlich bereits nach dem Verschwinden der Gletscher in der mittleren Steinzeit (ca. 8000 – 4000 v. Chr.) von Menschen bewohnt. Im Gebiet des Hahnenhügels (Leiwkenstadt) gab es einen vorchristlichen Urnenfriedhof. Dort wurden 1955 63 Fundstücke – vermutlich aus der Bronzezeit (ab ca. 1700 v. Chr.) – gefunden und dokumentiert.

Aus vorchristlicher Zeit stammt auch der Hügel, auf dem die heutige Kapelle Nordhemmerns steht. Er muss vor dem Bau dieser Kapelle bereits existiert haben, da er so bereits ein festes Fundament für den Kirchenbau bildete. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er künstlich angelegt wurde, da er in der näheren Umgebung als einzige Erhebung hervortritt. Ursprünglich war er noch umfangreicher; er wurde später verkleinert und seine Begrenzung durch Mauern befestigt. Vermutlich ist er langsam durch die ursprüngliche Nutzung des Geländes als Friedhof gewachsen und entwickelte sich nach und nach zum religiösen und politischen Mittelpunkt des Dorfes: Zur Thingstätte – möglicherweise mit dem „Dorf-Baum“ in der Mitte des Hügels.

Die Gründung des „Dorfes“ mit dem späteren (?) Namen Hemincberen (1009 als Bezeichnung für Nord- und Südhemmern in den Quellen von St. Martini / Minden dokumentiert) geht spätestens auf die Zeitenwende um Christi Geburt zurück. In der überlieferten Kaiserurkunde aus dem Jahr 1033, die im Staatsarchiv Münster aufbewahrt wird, erscheint an Stelle von Hemincberen der ursprüngliche germanische Ortsname Hemmincburun (Hemmos Bauern?). Das Dorf hatte demnach damals vier Hufen. Unter einer Hufe verstand man zur damaligen Zeit eine Hofeinheit, die aus etwa 15 bis 30 Morgen Saat-Land bestand. In dieser Zeit bildeten Nord- und Südhemmern noch ein Dorf. Nach der Teilung von Hemmincburun ca. 1080 wurde am Südrand des damaligen Mindener Waldes das Dorf Nordhemmern und am nördlichen Rand des damaligen Torfmoores das Dorf Südhemmern gegründet. 1080 findet sich das erste Mal die Bezeichnung Northemmingberen.

Der vermutlich bereits in vorchristlicher Zeit gewachsene und weiter ausgebaute Hügel wurde nach der Christianisierung der hiesigen Bevölkerung durch die Franken unter Karl dem Großen nach 800 gewiss ebenfalls „christianisiert“: An der Stelle der alten Thingstätte wurde sehr wahrscheinlich mindestens eine Holzkirche errichtet, bis dort schließlich im 14. Jahrhundert die jetzige Kapelle Nordhemmerns gebaut wurde. Die Südhemmer „Schwesterkapelle“ St. Maria Magdalena soll 1324 erbaut worden sein. Wenn man sich bei der Nordhemmer Kapelle den Turm und bei der Südhemmer Kapelle die Stützpfeiler „wegdenkt“, ergibt sich ein sehr ähnlicher Grund-Baukörper. Die Frage, ob in Nordhemmern der Turm später dazu kam (wie wahrscheinlich in Holzhausen) oder ob er gleich mitgebaut wurde, ließe sich möglicherweise durch eine entsprechende Untersuchung des Mauerwerks klären.

Gegenüber der Rund-Form des Hügels bildet nun das Rechteck die prägende architektonische Figur. Der Kirchenbau ist – wie bei den allermeisten christlichen Kirchbauten – der römischen Basilika nachempfunden. Das religiöse Zentrum ist nun einerseits in der Mitte des Hügels und des Dorfes und – im Raum selbst – vorne im Altarraum, von wo aus die Gemeinde mit den Sakramenten und mit der im Zuge der Reformation wichtiger werdenden Predigt „versorgt wird“. Aus der auch religiös aktiven Dorfgemeinschaft wird nun eine eher passive Zuhörerschaft (zumal anfangs ja noch die lateinische Messe gelesen wurde), die dafür – eingegliedert in das Bistum Minden – der Kirche zu bestimmten Jahreszeiten Naturalien zu liefern hatte.

Um bei Überfällen oder kriegerischen Ereignissen Schutz zu bieten, wurde – wie in Südhemmern – auch die Nordhemmer Kapelle als Wehrkirche (Fensternischen als mögliche Schießscharten) gebaut; die Kirche hatte somit nicht nur eine religiöse, sondern auch eine bürgerschaftliche Funktion.

Die Einführung der Reformation bewirkte, dass die Heiligenbücher in der Kapelle ausgeräumt und auf dem Dachboden gelagert wurden. So wird es auch der Pietà (Mutter-Jesu-Darstellung aus vorreformatorischer Zeit) und dem Beichtstuhl ergangen sein. Die Pietà wurde wahrscheinlich erst eingelagert, dann dem Mindener Heimatmuseum übergeben und befindet sich nun in einer Mauernische an der St.-Marien-Kirche in Minden.

Mit der Reformation hielt die deutsche Sprache nun auch in den Gottesdiensten in der Kapelle Nordhemmerns Einzug. 1582 hatte der Mindener Bischof die Augsburger Konfession, also das ev.-luth. Bekenntnis, im Fürstbistum Minden für allein berechtigt erklärt. Es wurde daraufhin u.a. das evangelische Kirchspiel (Carspel) Auf der Nordbörde mit den Dörfern Halen, Harthem, Süthemmern, Northemmern, Holdthausen, Stemmer und Cuttehausen gebildet. Im Kirchspiel wurde reihum sonntäglich Gottesdienst gehalten. Man nannte dies später Umpredigen. Der erste lutherische Pfarrer auf der Nordbörde war Conrad(us) Tilemann(s). Er wohnte – als einziger Pfarrer bis 1904 – in Holzhausen auf dem Hof mit dem späteren Beinamen Papen(heinen). Das Haus wurde 1944 durch eine Fliegerbombe zerstört; es stand zwischen Schäfer und Niemanns an der Minderheider Straße.

In den Jahren 1633/34 kam es zu einer Neueinteilung der Kirchspiele. Es entstand das Kirchspiel Hartum mit den Dörfern Hartum, Hahlen, Holzhausen und Nordhemmern. Dieses Kirchspiel hatte bis 1904 Bestand; seit 2015 bilden die vier Dörfer wiederum die Kirchengemeinde Hartum-Holzhausen.

Die Kapellengemeinden regelten ihre Angelegenheiten selbstständig. Die Vorsteher dieser Gemeinden hießen zunächst Altarmänner. Die damalige Kirchenordnung schrieb vor, dass es „fromme, gottesfürchtige, wohlbekannte, wohlbegüterte, getreue, emsige, die Trunkenheit meidende Leute“ sein sollten. Die Altarleute wurden von der Dorfschaft gewählt.

Die Erweckungsbewegung führte zur Änderung der Feiertagstrachten, bei denen ein vornehmes Schwarz die bunte Volkstracht verdrängte. Im Zuge der Reformation wurde auch in Nordhemmern eine Dorfschule eingerichtet. Noch das vorletzte Nordhemmer Schulgebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kapelle.

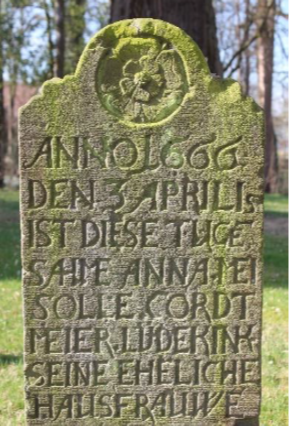

Das Kirchengelände – wie oben angesprochen früher größer als heute – hat jahrhundertelang dem Dorf als Friedhof gedient. Einige Grabsteine und die Sargtragen an der Nordwand der Kapelle erinnern noch heute daran. 1924 wurde das „Krieger-Denkmal“ errichtet. Ende des 19. Jahrhunderts legte „die politische Gemeinde“ Nordhemmern einen eigenen Friedhof an. 1972 wurde die Friedhofskapelle errichtet. In deren Glockenturm läutet seither die bis dahin in der Kapelle hängende Glocke von 1905, die 1963 durch ein Dreiergeläut ersetzt wurde.

In den 1960er Jahren erneuerte man die Treppen zum erhöht liegenden Kirchengelände. Ein Nordhemmer Schlossermeister spendete dazu die sechs handgeschmiedeten Treppenleuchten. Die unansehnlich und glatt gewordenen Waschbetonplatten auf den Gehwegen wurden 1999 in Eigenleistung durch die jetzigen roten Klinkerplatten ersetzt. In den letzten Jahren wurde seitens des Parkplatzes eine Auffahrt für Menschen mit Gehbehinderungen gebaut.

Ein besonders schönes Bild bietet die Kapelle in der Dunkelheit, wenn die 1999 in den Boden eingelassenen Halogenstrahler die weiß getünchten Mauern anleuchten und diese sich von den alten dunklen Eichenbäumen abheben.

Das Fundament der Kapelle besteht – nur – aus zusammengelegten Findlingen und Feldsteinen, die zum Teil von außen sichtbar sind, aber bis heute dem Bau ausreichende Stabilität verleihen. Die Kirche ist „geostet“, d.h. nach Osten, zum aufgehenden Sonnenlicht und damit zugleich symbolisch zum Licht Christi nach Jerusalem hin ausgerichtet. Zusätzlich zu den „Schießscharten-Fenstern“ wurden später in der Südwand und im Turm weitere größere Fenster eingesetzt. Die Decke im Turm schließt mit einem Tonnengewölbe ab.

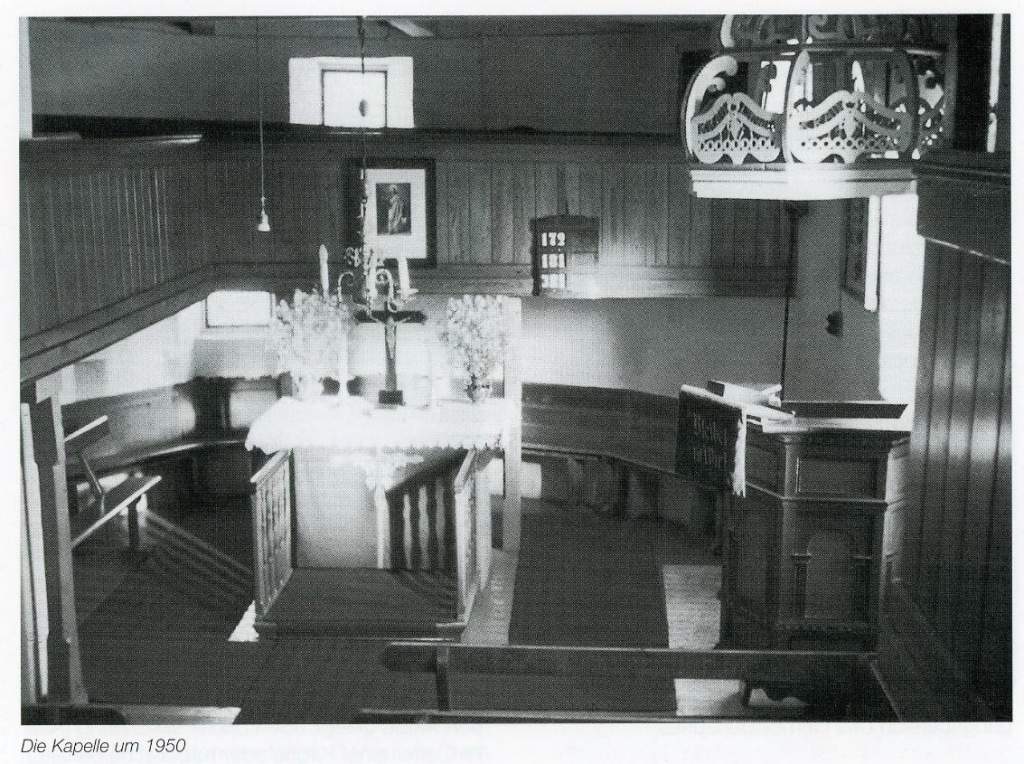

Um möglichst viele Gottesdienstbesucher unterbringen zu können, hatte man innen fast rundum eine „Prieche“ (Kirchenempore) eingebaut, die jedoch unten wie oben bei größeren Menschen für eingeschränkte Kopffreiheit sorgte. Diese Prieche hatte – außer der Innentreppe zum Turm – noch einen Zugang von außen über eine Treppe von der Südostseite.

Die Kanzel mit der – vermutlich nachträglich eingeritzten – Jahreszahl 1597 ist mit den nach der Restaurierung wieder zutage getretenen Holz-Einlege-Arbeiten ein Schmuckstück der Kapelle. Der Schalldeckel mit der Jahreszahl 1791 und den Worten „Krad Landw“ ist die Stiftung eines Cord Rohlfing von der Stätte Nr. 22.

1877 wurde für 90 Mark das erste Harmonium angeschafft. Die Zeiten des Vorsingens des Lehrers im Gottesdienst waren damit vorbei. Fortan war der Lehrer in der Regel der Organist. Die Orgel, die 1960 an die Stelle des Harmoniums trat, ist nach ihrer Überholung und der Erweiterung um einen Subbass im Jahr 2000 in den Turmbereich umgesetzt worden.

1951 und 1972 wurde die Kapelle gründlich saniert und modernisiert. Der Nordhemmer Amerika-Auswanderer Christian Buddenbaum stiftete 1956 anlässlich eines Deutschlandbesuchs ein neues Altarbild. Der Maler Axel Plath aus Petershagen malte unter dem Thema „Ich will euch erquicken“ einen erhöht stehenden, segnenden Christus vor Menschen, die Kleidung aus unserer Zeit tragen und deren Gesichtszüge mit Menschen aus Nordhemmern identisch sind. Das Bild hängt seit der Renovierung der Kapelle 1972 im Eingangsbereich des Gemeindehauses. Die bei der Renovierung zunächst geplante Umlegung des Altars in den Turmbereich wurde schließlich wieder verworfen.

Die Vermutung älterer Gemeindeglieder, dass sich in der Kapelle ein Grab befindet, hat sich bei der Fußbodensanierung 1972 bestätigt. Genau vor dem Altar lag in ca. 40 cm Tiefe eine zwei Quadratmeter große und ca. zwei Tonnen schwere Grabplatte.

Die Platte ist mit einer Inschrift und mit einem Wappen versehen. Die Inschrift lautet: Carolus Henricus Stammichius natus 1642 Die 22 Juny Denatus Anno 1694 Mense Decembri Die 22 (Carol Henrich Stammich, geb. am 22. Juni 1642, gest. 22. Dezember 1694). Das Wappen ist wohl das Familienwappen der von Stammichs. Carol-Henrich Stammich war ein Sohn des von der damaligen Besatzungsmacht Schweden in Minden als Kanzleirat eingesetzten gebürtigen Hamburgers Heinrich Stammich, der sich in der Kapelle Nordhemmern beerdigen ließ. Die Grabplatte wurde bei der Renovierung innen an der Nordseite der Kapelle aufgestellt.

Beim Einbau des neuen Gestühls wurde auf den traditionellen Mittelgang verzichtet. Man legte den Gang an die Nordseite der Kapelle. Der Altar, das Taufbecken und das über dem Altar hängende Kreuz wurde – wie auch in der Holzhauser Kirche – von dem Bildhauer Wolfgang Kreutter aus Bödelsdorf bei Berleburg gestaltet.

Von ihm selbst wird die folgende Frage aus einem Gespräch über seine künstlerische Arbeit überliefert: „Wollen Sie ein Kreuz, weil ihnen die Wand so leer vorkommt, oder wollen Sie ein Kreuz, über dass Sie sich auch ärgern können?“ Seine Kreuzesdarstellungen verbinden den leidenden mit dem segnenden Christus, die Schwere des Gekreuzigten mit der Leichtigkeit des Auferstandenen. Wichtig ist Wolfgang Kreutter dabei, die Prinzipalstücke (Altar, Kreuz, Kanzel, Lesepult, Taufbecken) mit dem vorfindlichen Kirchenraum so in Einklang zu bringen, dass der Raum insgesamt Mitte, Tiefe, Ruhe und Ausstrahlung gewinnt.